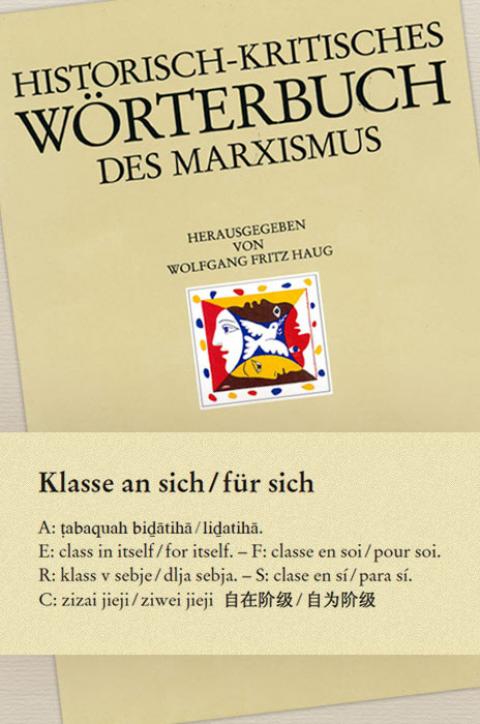

Die Ausdrücke „Klasse an sich“, „Klasse für sich“ und „Klasse an und für sich“, die Marx zugeschrieben zu werden pflegen, finden sich bei diesem nicht. Bucharin etwa behauptet in seiner „Theorie des historischen Materialismus“ (1922, §54), Marx verwende die Ausdrücke „Klasse an sich“ und „Klasse für sich“ in Elend. Doch dort und zumal in dem von Bucharin als Belegstelle zitierten Passus unterscheidet Marx „eine Klasse gegenüber dem Kapital“, in der eine „Masse“ von Besitzlosen zusammengewürfelt ist, von einer „Klasse für sich selbst“, in die sich diese Masse über Konflikte, Erfahrungen und Organisation verwandelt (4/181). Die objektive Lage jener Masse geht ihrer intersubjektiven Realisierung voraus. Daher die auf den ersten Blick paradoxe Einsicht, die E.P.Thompson mit seinem Kontrahenten Althusser teilt, dass der Klassenkampf der Klasse (im vollen Sinn) vorausgeht.

Als soziale Klassen werden die großen Gruppen bezeichnet, in die sich die Gesellschaften teilen und die sich nach ihren ökonomischen Stellungen und Lebenslagen, nach ihren inneren Handlungsdispositionen und ihren äußeren Handlungsmöglichkeiten differenzieren und ggf. einander entgegensetzen. Marx und Engels unterscheiden sie nach ihrer Stellung innerhalb einer historischen Produktionsweise und spezifischer Herrschaftsverhältnisse sowie nach ihrer Praxis im Feld gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen. „Klasse“ ist für sie zunächt ein heuristisches Konzept: Wie eine „Klasse an sich“ zu einer „Klasse für sich selbst“ (4/181) bzw. vom Objekt zum Subjekt der Geschichte wird, ist nicht aus einer sozio-ökonomisch beschreibbaren Klassenstellung allein „abzuleiten“, sondern muss an den wirklichen historischen Bewegungen „studiert werden“ (Engels an C.Schmidt; 37/436f).

von

von  von

von  von

von  von

von